Nel cuore del Rione Celio si trova una delle più suggestive ed emozionanti chiese di Roma, Santo

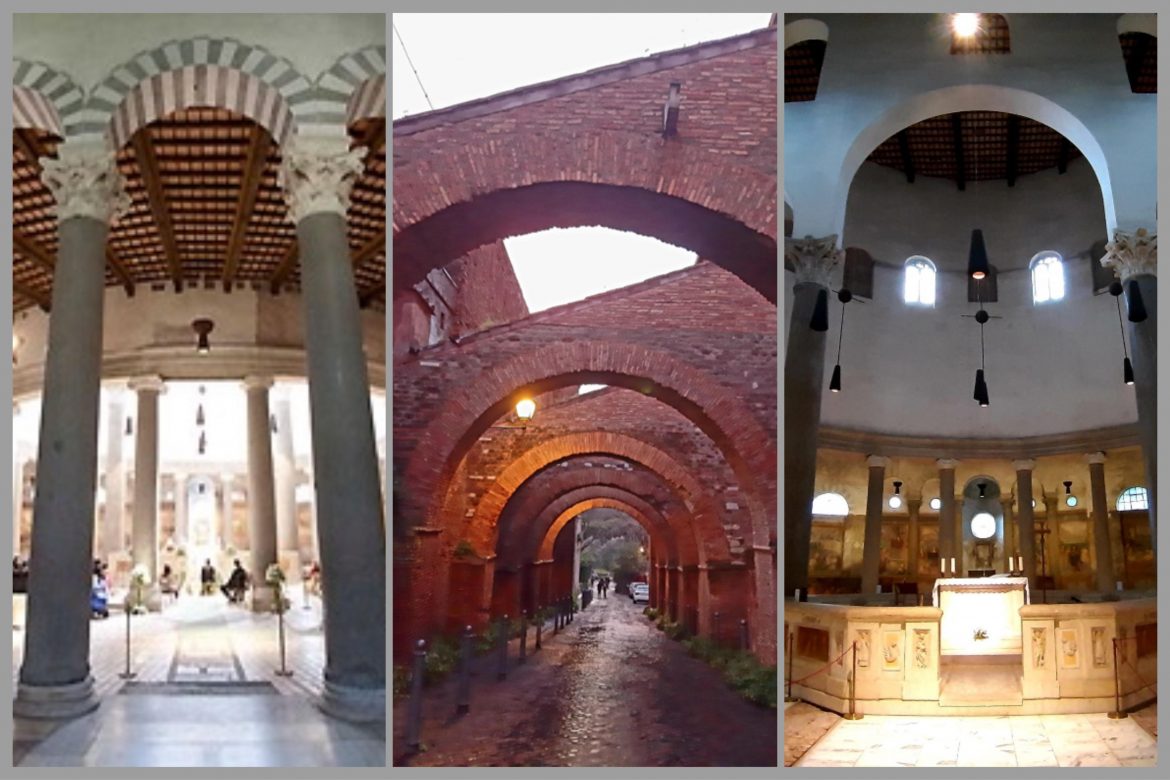

Stefano Rotondo, dedicata al primo martire cristiano e sorta in età tardo-antica sui resti dei Castra

Peregrinorum, ovvero la caserma delle truppe provinciali distaccate a Roma sul tracciato

dell’antica Via Celimontana.

Si tratta della più antica chiesa a pianta circolare di Roma, ispirata per forma e tipologia

Colle Celio

architettonica, alla chiesa del Santo Sepolcro, fatta costruire a Gerusalemme da Costantino e dalla madre Elena e a noi nota soprattutto dalla descrizione di Egeria, una nobile vedova, che nel IV secolo compie un pellegrinaggio alla riscoperta dei luoghi in cui vissero i patriarchi e Gesù.

La Roma imperiale con il suo milione di abitanti, è una città cosmopolita, in cui convivono alcune centinaia di migliaia di stranieri di etnie, religioni e culture diversissime. In particolare questa zona del colle Celio era abitata e frequentata da soldati provenienti da ogni parte del mondo, motivo per il quale vi esistevano sia numerosi edifici di culto per le tante religioni presenti sia edifici polifunzionali nei quali venivano celebrati a turno diversi culti.

Sotto il pavimento di Santo Stefano Rotondo recenti scavi hanno infatti portato alla luce resti di un Mitreo fondato circa nel 180 d.C. e devastato violentemente nel IV secolo, quando, dopo l’editto di Costantino, l’intolleranza cristiana porta alla distruzione di tutti i luoghi di culto della religione mitraica, che solo nella città di Roma erano circa una cinquantina. Il mitreo di Santo Stefano Rotondo è costituito da un ambiente rettangolare con due podi, sui quali prendevano posto i seguaci, e da un’edicola a nicchia con la raffigurazione a rilievo in stucco dorato della “tauroctonia”, l’uccisione del toro. Dopo la sua distruzione, i suoi ambienti diventano oggetto di un poderoso riempimento con materiale di risulta, propedeutico ai lavori di costruzione della chiesa, che ha così nascosto per circa 1500 anni questa importante testimonianza del passato.

L’edificio cristiano è citato per la prima volta ai tempi di Papa Simplicio (468-483) e rappresenta uno dei più singolari edifici di culto romani, una sorta di realtà virtuale che, attraverso la visione, l’ evocazione, la percezione e la conoscenza sensoriale era a disposizione di tutti per profonde esperienze conoscitive che rendevano presente ai nuovi fedeli la fine dei tempi ed il regno di Dio. Il Cerchio, inoltre, fin dalle culture più antiche, con il tumulo, individua uno spazio santo, a significare la perfezione celeste.

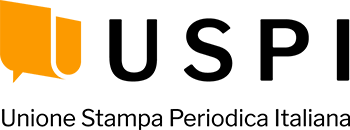

Santo Stefano Rotondo – interno

In origine molto più grande di come la possiamo vedere oggi, si presentava con una pianta circolare suddivisa in tre anelli concentrici intersecati da quattro navate a formare una croce greca: il primo anello, del diametro di 22 metri era sorretto da 22 colonne ioniche architravate che a loro volta sorreggevano un tamburo alto 22, 16 metri, la seconda con 44 archi poggianti su 36 colonne e otto pilastri a forma di T, dai quali irraggiavano i muri che dividevano il terzo anello in otto settori, con uno schema che ricorda molto da vicino edifici classici come il Mausoleo di Augusto.

Per la sua costruzione vennero utilizzati per lo più materiali di spoglio, come è comprensibile osservando le basi delle colonne che delimitano l’anello centrale, di diversa altezza, mentre i capitelli furono eseguiti e scolpiti durante la costruzione. Tra il 523 ed il 529 l’interno fu sontuosamente ornato con mosaici e lastre marmoree intarsiate in porfido, serpentino e madreperla, anch’esse di spoglio e al centro fu inserita una tribuna per la “schola cantorum” e per l’antico sedile marmoreo di epoca romana dal quale si narra che San Gregorio Magno pronunciasse le sue omelie che oggi, privato nei secoli di spalliera e braccioli, è collocato a sinistra dell’ingresso.

Sedile di San Gregorio Magno

Papa Teodoro I, tra il 642 ed il 649, fece traslare a Santo Stefano Rotondo, da un cimitero situato sulla via Nomentana, i corpi dei santi Primo e Feliciano, rendendo necessaria l’apertura nel muro perimetrale di una cappella, decorata con un mosaico bizantineggiante, tuttora visibile, che raffigura su fondo d’oro i due Santi vestiti con mantelli da viaggio ai lati di una preziosa croce gemmata alla cui sommità è rappresentato Cristo beneficente, anziché crocifisso, secondo un’iconografia inconsueta e molto antica.

Cappella dei Santi Primo e Feliciano

A partire dal IX inizia per Santo Stefano Rotondo un lento declino dovuto a spoliazioni, danni causati da un terremoto e alle invasioni barbariche che la lasciano in uno stato di completo abbandono, con il tamburo scoperchiato, gli stucchi in rovina, i marmi asportati, il muro perimetrale danneggiato in più parti.

Si devono a papa Innocenzo II nel 1130 i primi interventi restitutivi con la chiusura, a filo delle colonne, di tutte le arcate del secondo anello, tranne le cinque corrispondenti alla cappella dei santi Primo e Feliciano e le due d’ingresso e, per sostenere il tetto, la costruzione di un setto centrale sorretto da tre archi sostenuti da colonne in granito rossastro, di spoglio come i capitelli e del bellissimo soffitto a cassettoni ancora visibile.

ll pontefice fa inoltre aggiungere il portico esterno a cinque archi con colonne tuscaniche antiche che ancora oggi costituisce l’ingresso della chiesa. Nel XIV secolo, però, il complesso è di nuovo pericolante tanto che papa Niccolò V nel 1453 incarica l’architetto e scultore fiorentino Bernardo Rossellino di restaurare tutto il complesso: questi rifà le coperture ed il pavimento, rialzandone il livello, colloca al centro dell’edificio un altare marmoreo, elimina definitivamente il cadente ambulacro esterno e chiude le 22 finestre del tamburo, sostituendole con le attuali otto bifore.

altare centrale

Nel 1582 papa Pio V affida la decorazione delle pareti a Nicola Circignani detto il Pomarancio, dal paese nativo Pomarance

in provincia di Pisa, attivo nella seconda metà del 500 soprattutto fra l’Umbria e Roma. Il Pomarancio con la collaborazione di Matteo da Siena per le prospettive, affresca 34 scene raccapriccianti del Martirologio di innumerevoli santi, raffiguranti i supplizi e le atrocità a cui furono sottoposti con didascalie in latino e in italiano. Si tratta di scene a tratti estremamente crude, al punto che le cronache riportano che il pontefice, esaminando gli affreschi, “dalla commozione versava calde lagrime, asciugandosi gli occhi continuamente”.

martiriologio

Il 19 gennaio 1613 Giovanni Gentner, mastro fornaio di Roma, fece dono al Rettore del Collegio, Bernardino Castorico, di un modellino in legno che costituisce un’importante testimonianza storica di architettura a pianta centrale d’ispirazione michelangiolesca per la basilica di San Pietro, tuttora visibile all’interno della chiesa.