Testimone diretto di momenti storici in mutamento, punto di riferimento della cuItura irlandese in Europa, il 30 ottobre all’Università di Piacenza, il professore Farinella racconterà l’epopea dei monaci irlandesi che, dopo la caduta dell’Impero Romano, riportarono fede, cultura e civiltà. Uno spazio di riflessione su quanto l’Europa debba essere una comunità di spirito, non solo economica

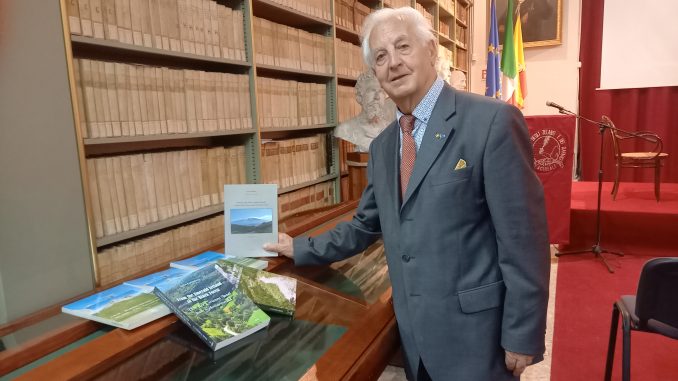

Dublino, 27 ott. 2025 – In occasione della conferenza del 30 ottobre a Piacenza, abbiamo incontrato il Professore Enzo Farinella, figura di riferimento nel dialogo culturale tra Italia e Irlanda. Ha coniugato informazione e ricerca accademica, incontrando leader internazionali come Michail Gorbaciov durante la Guerra Fredda. Studioso del monachesimo irlandese e dei monaci-pellegrini, ha dedicato la vita a raccontare come fede e cultura abbiano attraversato l’Europa, diventando ambasciatore della cultura di Irlanda e Italia.

Professor Farinella, lei è siciliano, originario di Gangi, ma da più di mezzo secolo vive in Irlanda. Come nasce questo legame profondo con l’isola di San Patrizio?

Sì, sono nato a Gangi, nel cuore delle Madonie, ma vivo in Irlanda da oltre cinquant’anni. È un Paese che considero la mia seconda patria, per la sua spiritualità, la sua sensibilità culturale e la sua tradizione cristiana antichissima.

Fin dal mio arrivo ho percepito una somiglianza profonda con la mia Sicilia: due isole che hanno conosciuto la fatica, la fede e la bellezza. Ho cercato di essere un ponte tra questi due mondi, unendo il Sud del sole e il Nord dello spirito.

La sua carriera accademica e giornalistica è di grande rilievo. Ce la racconta?

Ho insegnato per molti anni Antropologia filosofica nelle università irlandesi, tra cui Dublino, occupandomi del rapporto tra uomo, fede e cultura europea.

Parallelamente ho lavorato come giornalista e corrispondente dall’Irlanda per la Radio Vaticana e per l’ANSA, raccontando le trasformazioni politiche, sociali e spirituali dell’Europa contemporanea.

Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, che dipende dal Ministero degli Esteri, ho ricoperto il prestigioso incarico di Addetto alla Cultura, promuovendo per decenni la lingua, la letteratura e la tradizione italiana in Irlanda.

Queste esperienze mi hanno permesso di attraversare, da testimone diretto, la storia contemporanea, con incontri istituzionali di grande rilievo, anche con Capi di Stato e figure di spicco della scena internazionale.

Durante la Guerra Fredda, ebbi l’onore di intervistare Michail Gorbačëv, all’epoca leader dell’Unione Sovietica, un momento storico che mi fece percepire il respiro della storia nel suo mutamento.

È noto anche per i suoi studi sul monachesimo irlandese e sui cosiddetti “pellegrini d’Irlanda”. Da dove nasce questo interesse?

Nasce dal fascino per una pagina di storia spesso dimenticata, ma decisiva: quella dei monaci irlandesi che, dopo la caduta dell’Impero Romano, lasciarono la loro isola per evangelizzare e civilizzare l’Europa.

Li chiamo “pellegrini d’Irlanda” — uomini di Dio e di cultura che, nel buio del primo Medioevo, riaccesero la fiamma della fede e del sapere.

Grazie a loro, la Bibbia, i Padri della Chiesa e i classici dell’antichità non andarono perduti.

Furono veri costruttori d’Europa: con la croce e con il libro, riportarono la luce dove regnavano la barbarie e l’oblio.

Nel cuore di questa epopea si staglia la figura di San Colombano. Chi era e quale fu il suo ruolo?

San Colombano fu un gigante spirituale e intellettuale. Papa Pio XI scrisse che “deve essere annoverato tra quegli uomini che la Provvidenza suscita nei tempi più difficili per restaurare cause quasi perdute”.

Era un missionario, un teologo, un poeta e un uomo libero.

William Marnell, nel volume Light from the West, lo definì “un microcosmo del monachesimo irlandese: missionario, riformatore, pensatore e costruttore di civiltà”.

Pur restando profondamente irlandese, Colombano fu un visionario europeista ante litteram, che concepì l’idea di un continente unito dalla fede e dal sapere.

Uno dei concetti centrali della sua spiritualità è la “Peregrinatio pro Christo”. Cosa significava per quei monaci?

Era l’espressione più alta della loro fede. Significava abbandonare la propria terra, i propri affetti e la propria sicurezza per mettersi totalmente nelle mani di Dio.

Era un esilio volontario, ma anche una rinascita interiore: un viaggio verso la libertà dello spirito.

Questi monaci non cercavano potere né gloria, ma verità e coerenza. Non scendevano a compromessi con i regnanti né con il denaro.

La Peregrinatio è una lezione ancora attuale: ci ricorda che la vera libertà nasce dalla fedeltà ai propri valori, non dal conformismo.

Ci racconti delle origini e della formazione di Colombano.

Nacque intorno al 540 a Nobber, nella contea di Meath, in una famiglia aristocratica, anche se alcune fonti lo vogliono originario di Mayshall, ai piedi del Monte Leinster.

Si formò nella scuola di Sinelle, a Cleenish, dove studiò Bibbia e grammatica. Lì nacque la sua vocazione monastica e missionaria.

Per questo Cleenish è considerata oggi la prima tappa simbolica del Cammino di San Colombano.

Lasciò l’Irlanda per portare la sua missione nel continente. Quale Europa trovò?

Un’Europa smarrita. Guerre, corruzione e indifferenza avevano spento la fede.

Colombano partì con dodici compagni verso la Gallia, dove fondò tre monasteri, tra cui quello celebre di Luxeuil, che divenne uno dei centri spirituali più importanti dell’epoca.

Dopo vent’anni di attività, entrò in contrasto con il potere franco e con parte del clero locale.

Fu espulso e decise di proseguire verso Roma, ma il suo cammino lo portò invece in Italia, dove la Provvidenza lo attendeva.

Ed è qui che nasce la grande pagina italiana della sua storia: Bobbio.

Sì. In Italia, fu accolto con grande rispetto dal duca Agilulfo di Lombardia, dalla regina Teodolinda e dall’arcivescovo Costanzo di Milano.

Predicò contro l’arianesimo, difese l’unità della Chiesa e scrisse al Papa una lettera di straordinaria profondità teologica.

Nel 613, desideroso di solitudine, accettò dal re il dono del territorio di Bobbio, dove fondò il suo ultimo monastero.

Da quel luogo, la luce dell’Irlanda si irradiò in tutta l’Italia del Nord e in Europa.

Bobbio divenne un faro di cultura e spiritualità per secoli.

Esattamente. Bobbio divenne una capitale culturale dell’Occidente cristiano.

La sua biblioteca custodiva testi di Cicerone, Virgilio, Frontone, oltre a importanti manoscritti biblici.

Nei secoli successivi, Petrarca e Ludovico Antonio Muratori vi trovarono opere preziose, segno di una continuità tra il monachesimo e il Rinascimento.

Bobbio non fu solo un monastero fu un laboratorio di civiltà.

I monaci irlandesi hanno lasciato tracce profonde anche in altre parti d’Italia, vero?

Sì, e sono tracce vive ancora oggi. Santa Brigida è venerata in diverse città italiane; a Piacenza le fu dedicata una chiesa dal vescovo irlandese Donato di Fiesole, che la definì “gloria, nome e onore degli Irlandesi”.

Nel IX secolo, un altro monaco, Dungalo, divenne direttore della Scuola Palatina di Pavia, l’embrione dell’attuale Università.

Da allora, possiamo dire che la cultura universitaria italiana abbia anche radici irlandesi.

Qual è, secondo lei, l’eredità più attuale di San Colombano e dei monaci d’Irlanda per l’Europa di oggi?

Hanno dimostrato che la fede e la cultura non sono nemiche, ma sorelle.

In un’epoca di oscurità, ricostruirono l’Europa attraverso la parola, la preghiera e la conoscenza.

Come scrisse H. Zimmer, “gli Irlandesi furono i pionieri di ogni ramo del sapere”.

E William Marnell osservò che “solo una volta nella storia si è vista una conquista pacifica dell’Europa attraverso la Parola di Dio”.

Questa eredità ci ricorda che l’Europa non nasce dai mercati, ma dallo spirito.

Alla conferenza del 30 ottobre all’Università di Piacenza lei parlerà proprio di questi temi. Cosa si propone di trasmettere al pubblico?

Desidero che questo incontro sia un viaggio nella memoria e nella coscienza europea.

Racconterò come San Colombano, partendo dall’Irlanda, seppe ridare un’anima al continente, unendo fede e cultura.

E inviterò a riflettere su quanto la sua lezione sia necessaria oggi: l’Europa deve tornare a essere una comunità di spirito, non solo di economia.

Studiare Colombano significa riscoprire le nostre radici, la nostra dignità e la nostra vocazione alla fraternità.

Un’ultima domanda, Professore: cosa significa per lei, oggi, rappresentare la cultura italiana in Irlanda?

Significa portare la luce della mia terra in un’altra terra di luce.

Essere un ponte tra la Sicilia e l’Irlanda, tra il Mediterraneo e il Nord.

La cultura non è mai controllo. È una missione.

Come i monaci di un tempo, anche noi siamo chiamati a essere pellegrini di conoscenza e di dialogo.

Enzo Farinella, siciliano originario di Gangi (Palermo), vive da oltre cinquant’anni in Irlanda, dove ha rappresentato un punto di riferimento della cultura italiana.

Giornalista e saggista, è stato corrispondente per Radio Vaticana e ANSA, seguendo da vicino la storia europea e i suoi protagonisti.

Durante la Guerra Fredda intervistò Michail Gorbaciov, allora leader dell’Unione Sovietica, in uno dei momenti più cruciali del Novecento.

Ha insegnato Antropologia filosofica nelle università irlandesi, contribuendo a diffondere un dialogo tra pensiero mediterraneo e mondo celtico.

Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, afferente al Ministero degli Esteri, ha ricoperto per anni l’incarico di Addetto alla Cultura, promuovendo la lingua e la civiltà italiana in Irlanda.

Studioso di fama internazionale del monachesimo irlandese e della missione dei “pellegrini d’Irlanda”, ha dedicato decenni di ricerche alla figura di San Colombano e all’opera civilizzatrice dei monaci che, dopo la caduta dell’Impero Romano, riportarono fede, sapere e umanità nel continente.

@Riproduzione riservata